みなさん、こんにちは!

このブログを作成しておりますfof(ふぉふ)と申します(*^▽^*)

今回は【30代の終活~もし自分が亡くなったら~】をテーマに記事を作成していきたいと思います(^^)

今回のメインテーマは「①死亡後すぐにやってもらうこと」です。

「やってもらう」がミソですね(^^)

自分が亡くなったら、やるのは自分ではないですからね(^^;)

今回の記事はこんな方におすすめです☆ ↓

- 終活について意識している方。

- 意識はしているが、何を始めてたらいいのかわからない方。

- 身近な方のご不幸があり、人生について深く考えるようになった方。

- 遺された家族(自分の場合も含め)が困らないようにしておきたい方。

私の記事を読んでくださりありがとうございます(*^_^*)

私の記事を通して、みなさんの悩みやお困りごとに少しでも寄り添えたら嬉しいです!

それではよろしくお願いします( `ー´)ノ

はじめに

まずは簡単に自己紹介をさせてください!

- 地方在住の30代の三児の父です。

- 先日、若くして私の兄弟が亡くなりました。

- それを機に「終活」を意識するようになり、「今できることはなにか?」を考えるようになりました。

- 相続関係などで、遺された家族が大変な思いをしているのを目の当たりにして、生前のうちに準備をする必要があると実感しました。

- 私に共感してくださる方、もしくは(考えたくもありませんが)大切な方がなくなってしまった方に、この記事を読んでもらい参考になれば、と思い記事を作成しています。

- テーマは重めですが、なるべくフランクに書き記したいと思っておりますので、よろしくお願いします(*’ω’*) ← さじ加減が難しい(^^;)

長々とすみません(^^;)

以前こんな記事を作成しました。 ↓

私の想いの丈を綴った記事となっております。心に余裕があるときに読んでくださると嬉しいです(^^;)

ちなみに私の記事はこちらの著書と実体験を交えながら作成させていただいております。 ↓

こちらの著者の方は、YouTubeも配信されておりますので、興味のある方はそちらもご覧ください(*^▽^*)

あと、私は喪主でもなければ法定相続人でもありませんでした。ですのでところどころ内容が乏しいところがあるかと思いますがご了承ください。

それでは、本題にいきましょう!

亡くなった際の流れについて

それでは今回は亡くなった際の流れから、手続きまでを経験談をもとにご紹介していきたいと思います。

拙い点もあるかと思いますが、ご了承ください(^^;)

「死亡診断書(死体検案書)」について ~すぐ~

死亡をすると何より先に、死亡の確認を行わなければなりません。

いわゆる故人の瞳にライトを当てて、「〇時〇分。ご臨終です。」っていうやつです。ドラマとかでよく見るやつですね。

これ、場所や状況によって、誰に死亡の確認をしてもらうのか、誰に「死亡診断書(死体検案書)」を書いてもらうのかが変わってきます。

素人にはできないものなのでね(^^;)

以下をご参照ください ↓

| 死亡確認 | 死亡診断書 (死体検案書) | その後の流れ | ||

| ①病院 | 医師 | 医師 | 霊安室→ 葬儀会社へ | |

| ②自宅や外出先(病死) | かかりつけ医 or 救急車→医師 | かかりつけ医 or 医師 | (霊安室→) 葬儀会社へ | |

| ③自宅や外出先(事故死) | 警察 or 検察官 | 警察 or 検察官 | 検視(検死)→ (場合によっては)司法解剖 |

私の場合は①でした。

コロナ禍でしたが、最期は兄の家族、私の両親、奥様の両親などなど、多くの方たちでお見送りをすることができました。(もちろん私も)

おそらく主治医はこの後、病院の偉い人たちにさぞかし怒られたことでしょう(笑)

最期はコロナ対策のルールガン無視でしたからね。

でも(見て見ぬふりしてくれた?)病院側には本当に感謝しています(^^)

ちなみに①や②のケースだと「死亡診断書」

③のケースだと「死体検案書」になるそうです。

事件性のあるものや災害によるものなどが該当します。

いざことが起きると頭パニックで何も考えられないと思うので、「困ったらとりあえず救急車を呼びなさい」とご家族にお伝えください(^^)

ちなみに「死亡診断書(死体検案書)」の発行料は5000円ぐらいでした。 ← 金とるんかい

そして、亡くなったあと、病院で看護師さんたちが霊安室にてお清めやお着替えをしてくれるのですが、その時に着るお着物が必要でした。病院内のコンビニにて4400円。 ← 金とるんかい

亡くなった直後、目を真っ赤に腫らしてコンビニで買い物してきましたよ。

後にも先にも、あんなに号泣しながらコンビニで買い物することはないでしょう。

変な思い出です(^^;)

葬儀会社の手配 ~すぐ~

死亡確認が終わり次第、病院が故人を霊安室に運びお着替え等をしてくださるのですが、その間にすぐに葬儀会社を手配しなければなりません。その後葬儀会社が自宅に故人を送り届けてくれました。(その間2時間弱。早すぎ)

病院からは何度も「葬儀会社は手配しましたか?」「何時ごろ来ますか?」って聞かれました。

正直、ちょっと待っとけって感じでした(笑) ← さっきの感謝はどこへ

こちとらそれどころじゃないんじゃい(;´Д`)ってね(笑)

病院さんもお忙しいんでしょうね(^^;)

それぐらいこの「葬儀会社の手配」は重要になってきます。

いつまでも故人を病院に置いてはおけないのでしょうね(^^;)

どうしても見当がつかないときは、病院からの紹介で葬儀会社を手配することも可能です。

そうではないときは、前もってご家族で話し合いをしておくか、葬儀を複数回経験しているであろうご親戚の年配者の方に相談するのが無難かと思います。

私の場合は、幸いにも身内に葬儀会社に詳しい人がいたので、その方にお任せしました。

・・・ちなみに、この葬儀会社。選ぶ会社を間違えると法外な請求や露骨に嫌な態度をとられる方もいるとか、いないとか・・・。

病院からの紹介だと紹介料が上乗せされていたりとか、いないとか・・・。

信頼できる葬儀会社は前もって話し合っておくのが一番かと思います。 ← なかなか難しいかとは思いますが(^^;)

葬儀会社が決まったら、いわゆる「通夜」「告別式」「火葬」などの準備や打ち合わせが随時始まっていきます。

会社や地方によって異なるので、今回は割愛させていただきます。

ちなみに私の場合は、コロナ禍でしたので「通夜」は行いませんでした。

その代わり「告別式」は一般開放をし、身内だけでなく会社や友人の方々にも来ていただきました。

費用は200万弱。

香典を加えると多少支払いが残る形となりました。

余談ですが、最近話題の「家族葬」。家族だけだから費用が抑えられると思われがちですが、その分香典も減るので、結果としての支払いはあまり一般的な葬儀と変わらない可能性も。

ここらへんも、信頼できる葬儀屋さんの存在が必要になってくるのかもしれませんね(^^;)

関係者への連絡 ~すぐ~

故人の関係者。職場。親戚。知人。・・・。

すぐに連絡をしましょう。SNSやメールなどでも構いませんが、確実なのは電話です。

可能であれば、「その方に連絡すれば、そこの関係者には全員に伝わる!」ような方に連絡して、後は任せちゃうようにしましょう。

とりあえず先に事実だけを伝え、葬儀の日取りなどは決まり次第連絡すればよいでしょう。

そのためには日ごろから、家族に連絡リストなるものをお伝えしておいた方がいいかもしれませんね(^^)

↑ 家族に伝えておいた方がいいことについてまとめてあります。

職場は連絡さえしておけば、今後行う「保険証の返却」や「準確定申告」に際してスムーズにやりとりを行うことができるようになります。

親戚に連絡するのは当然だとして(^^)

友人・知人にも連絡をしましょうね。

私の場合、兄が若かったこともあり、多くの友人の方々が最期を見に来てくれました。

私自身、小学生のときに遊んだ方とかも大勢いて、とても嬉しかったです。

心の支えになりました。本当に感謝しています。

自分が参列者側だったときはそこまで深く考えていなかったのが正直なところですが、参列してくださるだけでも本当に嬉しいし、感謝の気持ちでいっぱいになります。

現在(2023.3)はまだコロナ禍。葬儀に関して賛否はあるかと思いますが、私の場合は家族葬にしなくて本当によかったと思いました。

兄も喜んでいると思います。

病院への支払い・退院手続き ~すぐ~

これは別に難しくありません。 ← というか、私はやってないので分かりません(笑)

看護師さんたちの指示を聞きましょう。

領収書を取っておくのを忘れずに。(医療保険や医療費控除等で使用する可能性があります)

故人の安置 ~すぐ~

病院から移動した故人の行先は2つ。

「自宅」か「葬儀会社が運営している安置所」です。

「自宅に安置できる広いスペースがある」もしくは「最期の最期まで家族全員で一緒にいたい」、「金銭的な余裕がない」場合は、「自宅」。

「自宅に安置できるスペースがない」もしくは「ある程度お金が発生してもいいから、葬儀会社にお任せして安心したい」という方は「安置所」。

私の場合は、兄の自宅に移動しました。

移動後は、葬儀会社が用意してくれたお布団やドライアイス等で故人を安置してくれました。

想像以上にスペースをとるので、そこだけお気を付けください(布団1枚分+α)

ちなみに、このときはまだ実感はありません。(今もですが)

お顔に白い布をかけますが、納棺したわけではないのでまだいつでも顔は見れますし、触れます。

みんなでたくさん声をかけたのを覚えています(^^)

この後、納棺や告別式に移っていくのですが、そこは次回以降に記事を作成したいと思います(^^)

「死亡届」の提出 ~7日以内~

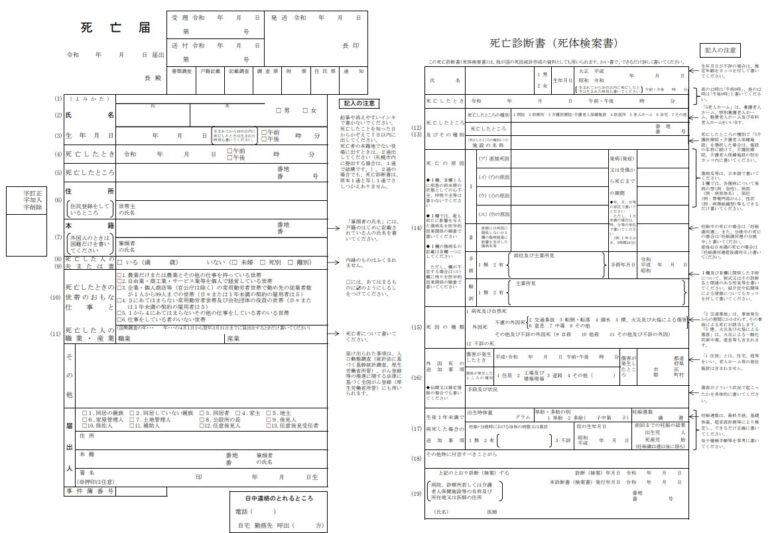

最初に説明した、医師等に書いていただいた「死亡診断書(死体検案書)」は今後の手続きで非常に大切になってくる「死亡届」とセットになっています。

↑ 各自治体のホームページでダウンロードできるところもあります。

基本的には病院が用意してくれます(^^) ← うちもそうでした。

この用紙の右側半分が「死亡診断書(死体検案書)」で、左側が「死亡届」

遺された家族が書かなければいけないのが「死亡届」の方となっております。

特段書き方は難しくないので、ささっと書きましょう。

この「死亡届」、提出先は故人の本籍地か届人の住まいの役所、亡くなった場所の役所になるのですが、

原本の提出が必須なので、最低でも5部以上コピーをとっておいてください(必ず)

ことあるごとに必要になってきます。

ちなみにこの「死亡届」、7日間以内の提出が義務付けられていますので、ご注意ください。

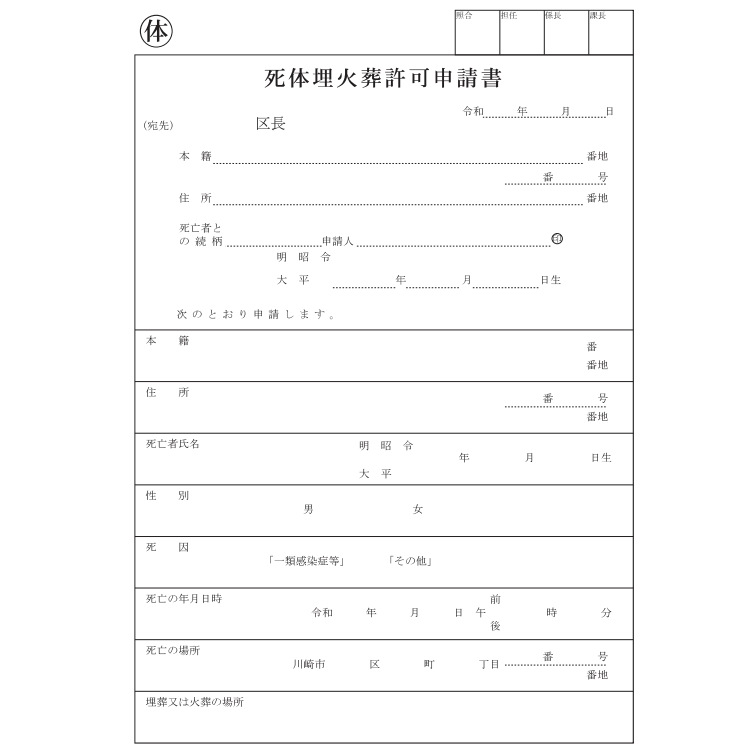

「火葬許可申請書」の提出 ~7日以内~

上記の「死亡届」と同時に「火葬許可申請書」を提出します。(名称は多少異なるかもしれません)

「死亡届」を提出すると、大抵はその場の窓口で「火葬許可申請書」を渡されて記入ができますので、その場で記入・提出を済ませておきましょう。(自治体によってはダウンロードも可)

↑ 一例です。

提出を行うと、次に葬儀会社へ提出する「火葬許可証」が発行されますので、葬儀会社に提出するまで大切に保管ください。

この「火葬許可証」。葬儀が終わり葬儀会社から返却されると、次は納骨の際にも使用しますので、大切に保管ください。

私の場合は、手渡しではなく骨壺の中に納入されていました(^^)

先述しました「死亡届」と「火葬許可申請書」。葬儀会社が代行して手続きをしてくれることも可能だそうなので、既に葬儀会社が決まっている場合はお願いしてもいいかもしれませんね(^^)

さいごに

いかがでしたでしょうか?

今回は本当に亡くなって、「すぐ」について記事にさせていただきました。

喪主の方は本当にこの時期は忙しく、悲しむ暇もないと言われたりしますが、本当にその通りだと思いました。

当時の私は(今もですが)、葬儀に対する知識は全くなく、喪主や父に声を掛けるときには

「何か手伝えることある?」

みたいな声を掛けてしまっていたのを覚えています。

そうじゃなくて、

「〇〇なら俺分かるから、任せて!」

って言えるぐらい知識と行動力をもっていればな、と後悔しております。

(考えたくもないけど)順番で言えば、次は両親の番なので、それまでにしっかりと知識をつけて、安心して旅立たせてあげたいと思います。 ← 気が早いですね(笑)両親に怒られそう(笑)

みなさん、せめて順番は守りましょうね。

それでは最後まで読んでくださりありがとうございました♪

これからもよろしくお願いします(^^)

以上です~( `ー´)ノ

↑ ためになったなぁっと思ったら、クリックしてくれると嬉しいです(*^_^*)

↑ 記事中に紹介した記事です。お時間あるときに読んでくれると嬉しいです(*^▽^*)

コメント